Selamat Datang di Blog alumni MKARI 2014.

Surabaya

Kegiatan MKARI di GKIN Air Hidup Surabaya bulan Nopember 2014

|

| Pembukaan MKARI di GKIN Air Hidup Fasilitator: Agus Santoso, Natalia Nunuhitu, Heri Chin |

|

| Pembukaan MKARI di GKIN Air Hidup Fasilitator: Agus Santoso, Natalia Nunuhitu, Heri Chin |

|

| Presentasi tiap kelompok tentang keberagaman |

|

| Mengenal dan menerima Keberagaman |

|

| Talk Show bersama Host Televisi di Surabaya, Sdr. Harold Pah. Alumni Universitas Petra Surabaya |

Moral dan Agama Remaja

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu

tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang

diharapkan oleh kelompok dari padanya dan kemudian mau membentuk perilakunya

agar sesuai dengan harapam social tanpa terus dibimbing,diawasi didororng dan

diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak.

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu berproduksi. Salzman mengemukakan, bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (dependence) terhadap orang tua ke arah kemandirian (independence), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu berproduksi. Salzman mengemukakan, bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (dependence) terhadap orang tua ke arah kemandirian (independence), minat-minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah,

maka masalah "Perkembangan Moral dan Keagamaan Remaja" dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1.

Bagaimana

perkembangan moral remaja?

2.

Faktor-faktor

apa yang mempengaruhi perkembangan moral remaja?

3.

Bagaimana

pula perkembangan keagamaan remaja?

C. Prosedur Pemecahan Masalah

Pemecahan

masalah yaitu langkah-langkah yang ditempuh dengan pendekatan Metode Library

Research (kepustakaan) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Sistematika pembahasan

Makalah

ini terdiri dari tiga bab, yaitu pertama pendahuluan meliputi latar belakang

masalah, perumusan masalah, proses pemecahan masalah dan sistematika pembahasan

itu sendiri.

BAB II PEMBAHASAN

A. Perkembangan Moral Remaja

Istilah

moral berasal dari kata Latin "mos" (Moris), yang berarti adat

istiadat, kebiasaan, peraturan/niali-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan

moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai

atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu, seperti:

1.

Seruan

untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan,

memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain, dan

2.

Larangan

mencuri, berzina, membunuh, meminum-minumanan keras dan berjudi.

Seseorang dapat dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Sehingga tugas penting yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok daripadanya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak.

Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi perilakunya.

Tidak kalah pentingnya, sekarang remaja harus mengendalikan perilakunya sendiri, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua dan guru. Mitchell telah meringkaskan lima perubahan dasar dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja yaitu:

a.

Pandangan

moral individu semakin lama semakin menjadi lebih abstrak dan kurang konkret.

b.

Keyakinan

moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah.

Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominant.

c.

Penilaian

moral menjadi semakin kognitif. Ia mendorong remaja lebih berani menganalisis

kode social dan kode pribadi dari pada masa anak-anak dan berani mengambil

keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya.

d.

Penilaian

moral menjadi kurang egosentris.

e.

Penilaian

moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral

merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan psikologis.

Pada masa remaja, laki-laki dan perempuan telah mencapai apa yang oleh Piaget disebut tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif. Sekarang remaja mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan suatu hipotesis atau proporsi. Jadi ia dapat memandang masalahnya dari berbagai sisi dan menyelesaikannya dengan mengambil banyak faktor sebagai dasar pertimbangan.

Menurut Kohlberg, tahap perkembangan moral ketiga, moral moralitas pascakonvensional harus dicapai selama masa remaja.tahap ini merupakan tahap menerima sendiri sejumlah prinsip dan terdiri dari dua tahap. Dalam tahap pertama individu yakin bahwa harus ada kelenturan dalam keyakinan moral sehingga dimungkinkan adanya perbaikan dan perubahan standar apabila hal ini menguntungkan anggota-anggota kelompok secara keseluruhan. Dalam tahap kedua individu menyesuaikan dengan standar sosial dan ideal yang di internalisasi lebih untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Dalam tahap ini, moralitas didasarkan pada rasa hormat kepada orang-orang lain dan bukan pada keinginan yang bersifat pribadi.

Ada tiga tugas pokok remaja dalam mencapai moralitas remaja dewasa, yaitu:

a.

Mengganti

konsep moral khusus dengan konsep moral umum.

b.

Merumuskan

konsep moral yang baru dikembangkan ke dalam kode moral sebagai kode prilaku.

c.

Melakukan

pengendalian terhadap perilaku sendiri.

Perkembangan moral adalah salah satu topik tertua yang menarik minat mereka yang ingin tahu mengenai sifat dasar manusia. Kini kebanyakan orang memiliki pendapat yang kuat mengenai

tingkah laku yang dapat diterima dan

yang tidak dapat di terima, tingkah laku etis dan tidak etis, dan cara-cara

yang harus dilakukan untuk mengajarkan tingkah laku yang dapat diterima dan

etis kepada remaja.

Perkembangan

moral (moral development) berhubungan dengan peraturan-peraturan dan

nilai-nilai mengenai apa yang harus dilakukan seseorang dalam interaksinya

dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral (imoral).

Tetapi dalam dirinya terdapat potensi yang siap untuk dikembangkan. Karena itu,

melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain (dengan orang tua, saudara

dan teman sebaya), anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang

boleh dikerjakan dan tingkah laku mana yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan.

Teori

Psikoanalisis tentang perkembangan moral menggambarkan perkembangan moral,

teori psikoanalisa dengan pembagian struktur kepribadian manusia menjadi tiga,

yaitu id, ego, dan superego. Id adalah struktur kepribadian yang terdiri atas

aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. Ego adalah struktur

kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis, yaitu subsistem ego yang

rasional dan disadari, namun tidak memiliki moralitas. Superego adalah struktur

kepribadian yang terdiri atas aspek social yang berisikan system nilai dan

moral, yang benar-benar memperhitungkan "benar" atau

"salahnya" sesuatu.

Hal

penting lain dari teori perkembangan moral Kohlberg adalah orientasinya untuk

mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan

tingkah laku moral dalam arti perbuatan nyata. Semakin tinggi tahap

perkembangan moral sesorang, akan semakin terlihat moralitas yang lebih mantap

dan bertanggung jawabdari perbuatan-perbuatannya.

Menjadi Fasilitator 2

Memperhatikan

pokok-pokok pikiran di atas, sepertinya sungguh amat sukarlah untuk mengatakan

dengan segera apa fasilitator itu dalam hubungan dengan tugas dan fungsinya,

walau secara implisit hal tersebut telah tersirat di dalamnya. Barangkali akan

lebih mudah menyebutkan beberapa karakteristik fasilitator yang memberi

gambaran peranannya :

- FASILITATOR itu bukan guru. Ia bukan satu-satunya sumber dan penyalur pengetahuan bagi dan kepada murid, Namun demikian salah satu tugasnya adalah mengajar, dengan cara yang khas, yang harus terus-menerus dipelajarinya.

-

FASILITATOR itu bukan

satu-satunya pemilik pengalaman dan dengan demikian dialah satu-satunya

otoritas dalam proses belajar. Namun demikian pengalamannya dapat menjadi

sumber belajar bagi warga belajar lainnya, sama seperti pengalaman mereka dapat

menjadi sumber belajar bagi fasilitator. Pada saat yang sama, walaupun ia bukan

bukan satu-satunya otoritas dalam proses belajar yang harus digugu dan ditiru,

namun salah satu tugasnya adalah memberi, menyajikan MODEL, yang dapat

diteladani dan ditiru oleh warga belajar.

-

FASILITATOR adalah seorang

process-helper. Ia adalah seorang teknisi proses belajar yang mendorong

terjadinya penemuan (discovery) pada warga belajar. Karenanya ia

haruslah seorang yang cakap dalam berkomunikasi, baik secara pribadi

(inter-personal) maupun dalam kelompok. Ia harus cakap dan trampil menggunakan

berbagai media komunikasi. Ia harus seorang yang articulate, yang dapat

menyampaikan maksudnya dengan kata-kata yang jelas dan tepat. Ia harus cakap

dan trampil pula untuk menyajikan permainan-permainan berbagai model pengalaman

berstruktur, dan menggunakan berbagai mode belajar-mengajar untuk menciptakan

suasana belajar yang mendorong penemuan. Ia juga haruslah seorang pendengar

yang baik dan sekaligus penanya yang baik.

-

FASILITATOR adalah seorang

LEARNER, seorang yang sadar bahwa ia juga sedang belajar dan terus-menerus

belajar.

Untuk

dapat menjalankan peran sebagai fasilitator dengan baik, seseorang perlu

memperhatikan beberapa prinsip fasilitasi yang penting, di antaranya :

MENGAJAR

ADALAH SEKALIGUS PROSES BELAJAR BAGI FASILITATOR ITU SENDIRI.

Dengan

menyadari bahwa pada waktu mengajar, seorang fasilitator adalah sekaligus warga

belajar yang juga sedang belajar dari warga belajar yang lain dan dari proses

belajar itu sendiri, maka ia benar-benar “terlibat” dalam proses belajar itu.

Ia tidak akan kehilangan “learning tension”, suatu kegairahan belajar timbal

balik antara warga belajar dan fasilitator, pada waktu ia belajar “hikmat”

baru, cara baru atau pendekatan baru dalam menerapkan suatu kebenaran dalam

situasi hidup, atau penemuan baru tentang dirinya, kekurangannya, hal-hal baru

yang harus didalaminya lebih lanjut untuk menjadi fasilitator yang lebih

mumpuni, yaitu waktu ada pertanyaan-pertanyaan, tantangan belajar, dsb.,yang

tidak ia temukan jawabannya dalam belajar bersama itu. Semuanya itu dapat

terjadi dalam suatu interaksi dengan warga belajar dan dalam kondisi serta

suasana belajar yang terjadi dan diluar ‘PERKIRAAN” proses belajar yang

direncanakannya. Kalau fasilitator tidak terlibat, dan menghindar dari learning

tension, maka proses fasilitasi yang dikelolanya akan menjadi sajian yang

cemplang, seperti masakan tanpa bumbu.

Prinsip

pertama di atas akan terwujud dalam proses fasilitasi bila fasilitator

memperhatikan prinsip kedua : WARGA BELAJAR ADALAH GURU SAYA. Kalau fasilitator

mengganggap dirinya lebih tahu, lebih menguasai pokok bahasan dari warga

belajar, dan mereka dianggap bodoh, tidak tahu, tidak mampu menguasai pokok

bahasan, dsb., maka yang akan terjadi bukanlah proses fasilitasi. Pengalaman

menunjukkan bahwa orang yang benar-benar ahli dalam suatu bidang pengetahuan,

memperlakukan warga belajar yang dihadapinya dengan rasa hormat, dan menjadikan

mereka cermin bagi proses belajarnya sendiri. Kalau warga belajar kurang

dapat memahami pokok bahasan, tidak diartikannya bahwa mereka bodoh, tetapi itu

menjadi cermin baginya untuk menemukan apa yang harus dipelajarinya lebih

lanjut dalam berkomunikasi. Jadi warga belajar adalah cermin bagi fasilitator

untuk menemukan apa yang harus dipelajarinya lebih lanjut.

Prinsip

yang ketiga adalah : SIAPA SAYA DAN BAGAIMANA SAYA BERTINDAK LEBIH PENTING

DARIPADA APA YANG SAYA KATAKAN/AJARKAN

Fasilitator

yang baik menampilkan MODEL dari tingkah laku dan sikap hidup

yang dikomunikasikannya dan yang dikehendakinya untuk menjadi pengalaman warga

belajarnya. Berbeda dengan peran guru yang harus serba tahu, seorang

fasilitator dapat menjadi model yang baik dengan mengatakan secara jujur, “SAYA

TIDAK TAHU!” Dengan prinsip di atas, maka proses belajar yang baik perlu suatu

kondisi yang sesuai dengan prinsip berikut yaitu : “SAJIKAN SUASANA BELAJAR

YANG MENDUKUNG PENEMUAN (DISCOVERY)! Dengan mengatakan “saya tidak tahu”,

seorang fasilitator menemukan (discover) kebutuhan belajarnya. Dan ini dapat

menjadi pengalaman yang tersaji bagi warga belajar untuk juga menemukan.

Suasana penemuan adalah suatu pemahaman dan pengalaman yang memerlukan

teknik dan metode yang mendorong warga belajar menemukan sendiri apa yang ingin

dipelajarinya dan apa yang ingin diambil sebagai “pelajaran” atau kebenaran

yang akan diterapkan dalam situasinya. (Ingat, fasilitator adalah seorang

teknisi proses, bukan mahaguru yang serba tahu!). Suasana penemuan yang akan

disajikan atau diciptakan oleh fasilitator adalah suasana yang bercirikan :

-

SALING PERCAYA (TRUST) :

Dimana orang dapat mencoba hal-hal baru, mengemukakan pendapat dan ide-ide

baru, kemungkinan-kemungkinan dan jalan keluar tanpa merasa tertekan, takut

atau terancam.

-

PENERIMAAN (ACCEPTANCE) :

Dimana orang “diterima” apa adanya, walau mereka ditantang untuk mencoba kemampuan

dan ketrampilan serta sikap baru, tanpa ada yang merasa takut akan

“dipermalukan”.

-

KEYAKINAN (CONFIDENCE) :

Pada orang-orang yang mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu atau tidak

berbuat sesuatu, bahwa keputusan itu dibuat atas dasar pemahaman dan keyakinan akan

yang benar dan baik serta bermanfaat untuk dirinya maupun lingkungannya. Dan

kalaupun toh tidak, fasilitator tetap confident, bahwa akibat keputusan itupun

akan tetap dapat menjadi learning point atau peristiwa belajar bagi warga

belajar tersebut.

Prinsip

berikutnya adalah : PRAKTEKKAN EXPERIENTIAL TEACHING, yaitu suatu metode

mengkomunikasikan “peristiwa belajar” (learning points) dengan menciptakan

suatu pengalaman bagi warga belajar. Bisa dilakukan dengan suatu simulasi,

penyajian pengalaman berstruktur yang berupa permainan-permainan, role play

dsb. Pengalaman berstruktur itu kemudian diproses mengikuti langkah-langkah

tertentu sehingga warga belajar dapat “menemukan” apa yang ingin

dipelajarinya. Ingat fasilitator bukan guru!

Prinsip

berikut adalah : MENGAJARKAN DENGAN MMPERHATIKAN POLA BELAJAR WARGA BELAJAR.

Setiap orang mempunyai cara dan pola belajar yang berbeda. Para

ahli membedakan pola belajar dengan berbagai cara. Ada Ada Ada

Disamping

hal tsb., tipe kepribadianpun mempengaruhi proses belajar-mengajar. Ada

Diskripsi

tipe kepribadian yang lain yang banyak dikenal adalah introvert dan extrovert,

tipe pemikir dan perasa, atau yang intuitive. Masing-masing dengan ciri

kepribadian, pola tingkah laku dan cara berinteraksi yang berbeda, yang dapat menjadikan

proses belajar penuh dengan ketegangan-ketegangan (tensions) atau suatu

pengalaman yang memperkaya masing-masing warga belajar, tergantung bagaimana

fasilitator membawa dirinya dan menjalankan perannya.

Setelah

memahami beberapa prinsip fasilitasi di atas, seorang fasilitator perlu

mengembangkan sikap-sikap yang mendukung peran dan fungsinya, antara lain :

RENDAH

HATI : Yang terpancar dari sikap dan kesadaran bahwa SAYA TIDAK DAPAT MENGAJAR

ORANG LAIN, karena belajar yang mendalam, yang mempengaruhi sikap hidup dan

tingkah laku adalah suatu PENEMUAN, yang tidak dapat DIAJARKAN, tetapi

diperoleh melalui suatu proses SELF-DISCOVERY. Penemuan-sendiri seperti itu

tidak dapat diajarkan, karena pada waktu diajarkan dampaknya tidak lagi sedalam

dan seefektif penemuan itu sendiri. Karena itu daya tarik menjadi fasilitator

adalah dalam hal menjadi LEARNER, atau warga belajar, bukan guru yang mengajar.

EMPHATI

: Suatu sikap untuk mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sensitif

terhadap apa yang menjadi kekhawatiran orang lain, maupun yang paling dianggap

berharga oleh orang lain. Kesedihan warga belajar adalah kesedihannya sendiri.

Sukacita mereka adalah sukacitanya. Warga belajar sendiri. Kita sendirilah yang

paling tepat memilih dan pilihan itu adalah pilihan yang paling tepat.

Sumber-sumber

dan Acuan :

1.

Srinivasan, Lyra, Perspective on Non-Formal Adult Learning, World Education, 1977

2.

Fordham, Paul, Participation, Learning and Change, Commonwealth Secretariate,

1980

3.

Knowles, Malcolm S., The Modern Practice of Adult Education, Follet Publishing Company,1980.

4.

Kyle, David, World Vision Train the Trainer Workshop, Skopos Corporation, 1984

5.

La Haye, T., Spirit Controlled Temperament

6.

Materi Lokakarya Cross-Cultural Facilitator’s Workshop.

7.

Bina Swadaya, Risalah Lokakarya Media Pendidikan Orang Dewasa, 1981

Menjadi Fasilitator 1

Oleh : Tri Budiardjo

FASILITATOR

adalah sebuah sebutan fungsi dalam proses belajar-mengajar. Kata itu berasal

dari bahasa Latin yang mempunyai pengertian : menjadikan sesuatu dapat berjalan

dengan lancar, mulus, seperti fungsi minyak pelumas pada engsel pintu. Jadi

kata fasilitator mempunyai pengertian dasar : menjadikan mudah, menjadikan

sesuatu berlangsung mulus, atau memperlancar proses.

Kata

FASILITATOR dalam bahasan ini dipakai dalam konteks belajar-mengajar yang

didasarkan pada suatu pendekatan belajar yang khas, yang disebut pendidikan

orang dewasa, pendidikan luar sekolah, atau secara umum, pendidikan non-formal.

Oleh karena itu untuk memahami peran FASILITATOR, perlu dipahami konsep dan

pendidikan non-formal tersebut. Pendidikan non-formal, bukanlah sekedar jenis

pendidikan yang berbeda dari pendidikan formal. Terlalu sempit pula barangkali

kalau pendidikan non-formal ini dilihat sebagai cara baru, metoda

mendidik baru atau bentuk baru mendidik. Pendidikan non-formal ini mempunyai

essensi dan tujuan yang sangat berbeda dengan pendidikan pada umumnya.

Pendekatan terhadap proses belajar-mengajar yang non-formal ini dapat dilihat

sebagai suatu muara yang terjadi dari berbagai arus/aliran sungai-sungai

pikiran dan disiplin yang beraneka ragam. Pendidikan non-formal ini dapat

dikatakan berakar pada suatu proses analisa sosial yang melahirkan

gerakan-gerakan yang memberontak terhadap sekolah. Tetapi pada saat yang sama berhutang

budi pada pendekatan penerapan psikoterapi (yang biasa dilakukan pada

konsultasi individu) pada dunia pendidikan yang dikenal sebagai pendekatan

non-directive teaching. Demikian pula, pendidikan non-formal ini berkembang tak

lepas dari perkembangan ilmu pendidikan. Khususnya yang dikenal sebagai

Andragogy atau pendidikan orang dewasa.

Nama-nama

Ivan Illich dan Paulo Freire akan sangat sering terdengar bila pendidikan

non-formal dibicarakan. Memang mereka berdualah yang memberontak terhadap

sistim sekolah. Keduanya menggugat peranan guru dan sekolah yang terlalu berlebihan.

Ijasah, diploma, gelar dsb, mengkelaskan orang menurut apa yang telah diajarkan

kepada mereka oleh guru - dengan demikian dianggap telah memenuhi syarat,

dianggap sebagai yang berhak untuk menjalankan suatu fungsi kemasyarakatan, berhak

mendapat previlege tertentu, yang tidak boleh dimiliki oleh mereka yang belum

memenuhi syarat-syarat tersebut.

Hal

ini terjadi, menurut Illich, karena asumsi yang keliru bahwa “ada suatu

rahasia” untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Dan kwalitas hidup itu tergantung

pada seberapa banyak rahasia itu dapat dimengerti oleh seseorang, dan bahwa

rahasia itu hanya dapat dinyatakan dan dipelajari secara bertahap-tahap dan

teratur dan yang dapat membuka serta menyatakan rahasia itu adalah sang guru

saja. Guru menjadi agen tunggal dan satu-satunya penyalur rahasia hidup yaitu

pengetahuan. Oleh karena itu Illich menganjurkan suatu pendekatan proses

belajar yang menyungsangkan konsep sekolah, dimana murid adalah yang

memutuskan, dalam hubungannya dengan lingkungannya, untuk memilih apa yang

mau ia pelajari dan dari siapa ia mau belajar. Pusat belajar tidak pada

guru, tetapi pada murid.

Bagi

Freire, pendidikan formal dilihat sebagai sistim bank, dimana guru sebagai bank

informasi yang menstransfer pengetahuan dan informasi yang penting bagi hidup

ke kepala murid. Dengan demikian hubungan guru dan murid adalah hubungan yang

vertikal, antara yang lebih tahu dengan yang tidak tahu apa-apa, antara yang

berbicara dan yang hanya mendengar. Inilah hubungan paternalistis yang dikecamnya.

Pendekatan pendidikan seperti ini tidak menjadikan murid dilengkapi kesadaran

akan (dan dengan demikian mampu menanggapi) realita konkrit dunia mereka. Sekolah

dianggap menjadi instrument yang paling menentukan dalam membentuk dan

mempertahankan budaya “inggih sendiko” dan budaya “diam” masyarakat.

Menurut

Freire, pendidikan seharusnya mampu menolong orang menjadi makin sadar dan

mampu bertanggung jawab bagi dirinya dan dunianya melalui proses refleksi,

aksi-refleksi, dst., yang disebutnya sebagai praksis. Inti belajar ialah suatu

penemuan (discovery) bukan suatu dikte, yang dapat terjadi melalui suatu dialog

horizontal dimana : tak seorangpun mengajar orang lain, tidak ada orang yang

dapat belajar sendiri, dan orang belajar bersama dan bertindak bersama terhadap

realitanya. Dengan demikian sumber belajar bukan pada guru, tetapi guru dan

murid belajar bersama-sama. Keduanya sama-sama bertanggung jawab untuk terjadinya

proses dimana mereka sama-sama bertumbuh. Proses ini dikenal sebagai

conscientizacao (conscientizacion), yang diartikan sebagai upaya untuk

membangkitkan kesadaran diri yang positif dari seseorang dalam hubungannya

dengan lingkungan dan masyarakatnya. Oleh banyak orang itu sering disebut

sebagai proses penyadaran diri, walau istilah itu belum cukup

menggambarkan makna yang terkandung dalam conscientizacao itu.

Istilah

penyadaran diri atau sejenisnya sebenarnya telah banyak dipakai oleh para

psikolog maupun psikoterapis seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow. Penerapan

pendekatan psikoterapi dalam proses belajar-mengajar ini oleh Carl Rogers

diartikan sebagai tanggung jawab guru untuk mendorong dan menolong menumbuhkan

kapasitas warga belajar untuk memilih dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Guru

harus “beriman”, bahwa dalam kondisi-kondisi yang tepat warga belajar

akan menyataragakan kemampuan dan kapasitas untuk bertumbuh, menguji diri

sendiri secara kritis, mengejar kemahiran dan secara kreatif mengekspresikan

diri. Dalam proses belajar seperti ini guru mempunyai peran ganda, sebagai

warga belajar yang juga sedang belajar dan sekaligus sebagai nara Rogers

Searah

dengan Rogers, Maslow memperkenalkan konsep self actualization, suatu

pengembangan (ekspansi) citra diri yang positif, pengembangan batiniah,

tendensi berbuat baik, makin bertumbuhnya pemahaman dan apresiasi terhadap

sesama, alam semesta dan diri sendiri, makin bertumbuhnya penerimaan diri,

pemanfaatan bakat dan menikmatinya, bertumbuhnya sikap percaya diri dan

kemandirian, dan sebagai hasil kesemuanya itu, bertumbuhnya kemampuan yang

makin besar untuk mengubah dan membentuk lingkungan. Menurutnya, hidup

lebih baik dapat terjadi kalau orang mengenal dirinya sendiri secara baru, baik

secara pribadi maupun sebagai mahluk sosial. Persepsi dan perasaan positif melahirkan

tindakan-tindakan yang positif. Kesadaran diri-baru yang terwujudkan dalam

perilaku yang positif, dibedakan dari perilaku mampu mengatasi masalah (problem

solving behaviour) yang merupakan salah satu aspek belajar. Jereme S. Bruner

memperkenalkan konsep “autonomy of self reward”, suatu “pahala” yang dengan sendirinya

diterima dan dialami oleh warga belajar bila kemauan belajar itu timbul dari

motivasi warga belajar itu sendiri dan bila mereka secara relatif bebas dari

“iming-iming” pahala dari luar (ijasah, sertifikat, status keteladanan dsb.)

maupun bebas dari ketakutan pada “penghakiman” (tidak lulus, tidak memenuhi syarat,

belum bisa, bodoh, dsb). Dengan demikian warga belajar akan cenderung

mengembangkan ketrampilan-ketrampilan dan keyakinan diri untuk mencari

alternatif, pilihan-pilihan jalan keluar bagi permasalahannya. Peranan guru

disini adalah dalam hal penyediaan kondisi sedemikian rupa sehingga

warga belajar akan bertumbuh kemampuannya dalam mengatasi masalahnya.

Tidaklah

lengkap membahas pendidikan non-formal tanpa menyebut Malcolm S. Knowles yang

sering dijuluki sebagai bapak pendidikan orang dewasa (andragogy). Asumsi dasar

andragogy yang dikembangkannya adalah bahwa orang dewasa mempunyai kebutuhan

psikologis yang dalam untuk tidak hanya bertanggung jawab (self directing)

tetapi juga untuk dipandang oleh orang lain sebagai orang yang bertanggung

jawab (self-directing). Oleh karena guru tidak boleh memaksakan keinginan dan

pandangannya pada murid (yang adalah orang dewasa) tetapi memberikan tanggung

jawab belajar pada murid itu sendiri. Keterlibatan diri adalah kunci bagi

proses belajar. Karenanya perlu dikembangkan teknik-teknik belajar dimana warga

belajar yang adalah orang dewasa dapat menilai kebutuhan-kebutuhannya sendiri,

merumuskan tujuan belajarnya sendiri, ambil bagian dalam tanggung jawab

mengadakan “pengalaman belajar” dan mengevaluasi sendiri program-program

belajarnya.

Dalam

proses ini peranan guru adalah sebagai “teknisi profesional” bagi proses

belajar. Dia bukan penyalur informasi dan pengetahuan. Ia adalah

pembimbing proses dan pada saat sama nara

Dibandingkan

dengan pendidikan formal pada umumnya, maka ada 5 hal yang perlu diperhatikan

dalam pendidikan orang dewasa:

1.

PANDANGAN TENTANG DIRI WARGA BELAJAR (SELF-CONCEPT)

Anak-anak (dan murid pada umumnya) melihat dirinya

sebagai dan dalam hubungan tergantung (dependent). Tidak demikian halnya dengan

orang dewasa yang melihat dirinya atau paling tidak ingin dilihat oleh orang

lain sebagai pribadi yang independen, bertanggung jawab dan self-directing. Memperlakukan

mereka sebagai anak seperti menggurui, mengganggap tidak tahu dan tidak punya

pengalaman, tidak hormat, menyalahkan dsb., sangat tidak memungkinkan

terjadinya proses belajar.

2. PENGALAMAN

Seseorang adalah akumulasi pengalamannya. Seorang

dewasa adalah melimpah dengan pengalaman. Dan pengalaman itu adalah sumber

belajarnya. Mengabaikan pengalaman warga belajar sama dengan membatalkan

kemungkinan belajar.

3. KESIAPAN BELAJAR

Dalam pendidikan formal kesiapan belajar ditentukan

dalam kurikulum. Sebelum seorang siap belajar membaca, ia harus mengenal huruf

terlebih dahulu. Tidak demikian dengan kesiapan belajar bagi orang dewasa.

Mereka sendiri yang menentukan apa yang perlu mereka pelajari berdasarkan

persepsi mereka terhadap tuntutan-tuntutan situasinya.

4. PERSPEKTIF WAKTU

Orang dewasa belajar untuk menghadapi situasinya SAAT

ini. Ini yang membedakannya dari perlunya belajar seorang murid. Murid belajar

untuk masa depannya. Yang dipelajarinya diperlukan untuk nanti, bukan sekarang.

Ia belajar untuk TAMAT, dan kemudian masuk ke dunia BERBUAT, yang bukan belajar

lagi. Tetapi hakekat hidup tidaklah demikian. Belajar adalah proses yang tidak

pernah berhenti dalam hidup. “All living is learning”, kata Confucius. Dan ini

benar untuk pendidikan orang dewasa, dimana belajar bukan merupakan PERSIAPAN bagi

MASA DEPAN, tetapi justru hakekat hidup ini adalah BELAJAR.

5. MATERI BELAJAR

Searah dengan perspektif waktu di atas, orang dewasa

belajar untuk memecahkan masalah. Materi belajarnya adalah “problem centered”.

Pendidikan orang dewasa adalah proses penemuan masalah dan penemuan pemecahan

masalah. Orientasinya adalah PENEMUAN.

Demikianlah

berbagai arus pemikiran yang bermuara dalam suatu pendekatan belajar-mengajar yang

dikenal sebagai pendidikan non-formal, dimana masing-masing memberi segi yang

unik yang menjadikan keseluruhannya suatu “mutiara” berharga bagi proses

belajar dan mengajar. Di dalamnya terkandung pemahaman baru tentang hakekat

peranan dan hubungan antara guru dan murid.

Sedemikian

berbedanya konotasi guru dalam pendidikan formal dibandingkan dengan pendidikan

non-formal ini, sehingga istilah FASILITATOR yang dirasa lebih mewakili

peranannya dan sering digunakan. Demikian pula murid, lebih dikenal sebagai

WARGA BELAJAR.

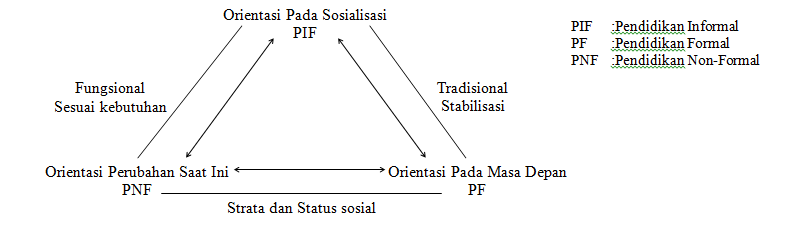

Untuk memberi gambaran yang lebih luas tentang pendidikan non-formal ini dalam keterhubungannya maupun perbedaan dan persamaannya dengan bentuk dan pendekatan pendidikan yang lain, disajikan diagram di bawah ini.